scroll

旧渋沢邸は、「日本近代資本主義の父」と称される渋沢栄一と子、孫、曽孫が四代にわたり暮らした住宅です。その中心にある「表座敷」は、渋沢栄一が居宅を構えた東京府深川福住町(現 江東区永代)にて、明治11(1878)年に竣工しました。設計施工は、清水建設の二代目店主 二代清水喜助です。

数度の移築や増改築を経て、今回江東区潮見の地に3度目の移築を行い、江東区指定有形文化財に指定されました。

清水建設は、旧渋沢邸を日本近代住宅史における貴重な建造物として保存・公開し、次代に継承していきます。

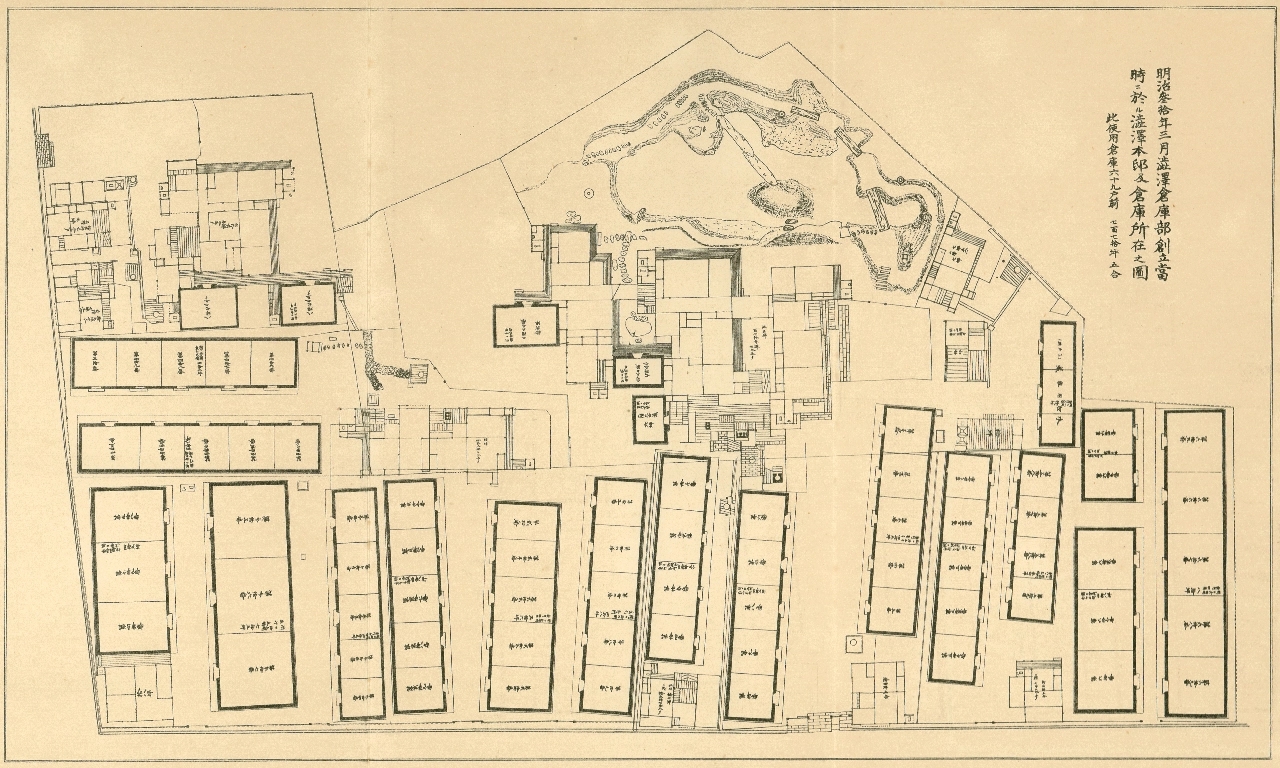

「明治参拾年三月澁澤倉庫部創立当時ニ於ル渋沢本邸及倉庫所在之図」

出典 『澁澤倉庫株式会社三十年小史』附図、1931年

旧渋沢邸年譜

明治11(1878)年

「表座敷」が竣工

設計施工は二代清水喜助

明治24(1891)年

~明治33(1900)年

「離れ」を増築

設計は清水満之助店の岡本銺太郎(のちに技師長)

出典 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10、p.263、「渋沢栄一フォトグラフ」

東京府

深川福住町

(現 江東区永代)

明治41(1908)年

芝区三田綱町に移築

移築を機に「御母堂」などを増築

岡本銺太郎が設計した「離れ」の位置を変更

昭和5(1930)年

大改造で和洋館並列型住宅となる

「離れ」を解体して「洋館」(客間、広間、書斎、食堂など)を増築

設計は西村好時

昭和22(1947)年

大蔵大臣であった時に渋沢敬三が制定した財産税として、自邸を国に物納

その後大蔵大臣公邸、三田共用会議所として活用

平成2(1990)年

杉本行雄(元渋沢家秘書)に払い下げ

東京府

東京市芝区

三田綱町

(現 港区三田)

平成3(1991)年

青森県六戸町に移築

平成31(2019)年

清水建設が譲り受ける

解体収去工事開始

青森県六戸町

令和2(2020)年1月6日

江東区指定有形文化財「旧渋沢家住宅(部材)」に指定

令和5(2023)年

江東区潮見への移築・復原工事竣工

令和6(2024)年1月10日

江東区指定有形文化財「旧渋沢家住宅」に指定変更

東京都

江東区潮見

渋沢家

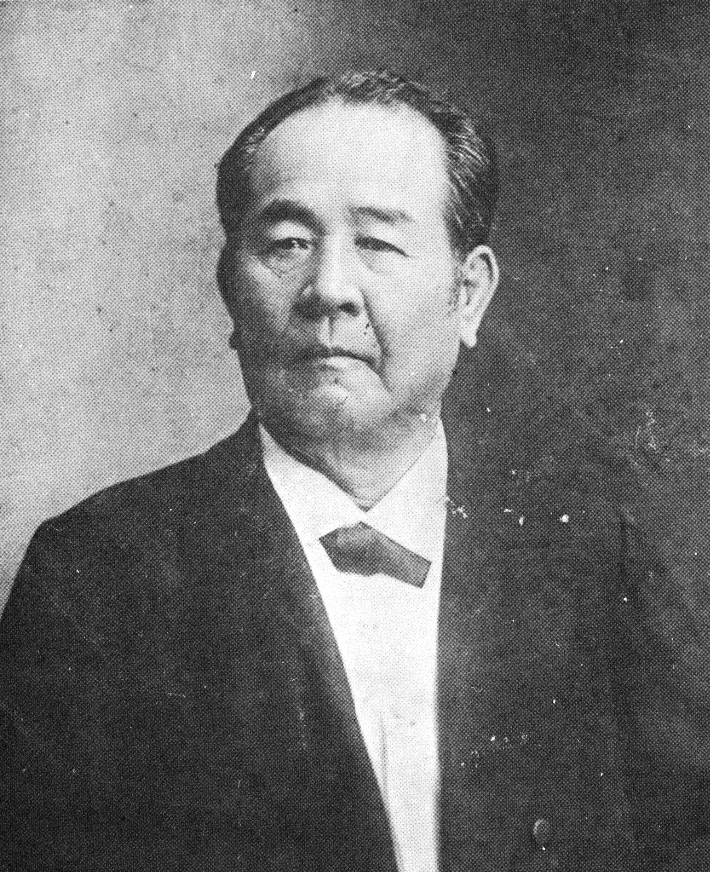

出典 『渋沢栄一伝記資料』別巻第10、p.253、

「渋沢栄一フォトグラフ」

渋沢 栄一

天保11(1840)年~昭和6(1931)年

現在の埼玉県深谷市に生まれ、江戸時代末期に農民から徳川慶喜の家臣となる。徳川昭武に随行し渡欧した経験から、明治維新後は新政府に出仕し新しい国づくりに関わった。

明治6(1873)年に大蔵省を辞し、自ら設立に動いた第一国立銀行の総監役(のちに頭取)に就任、同行を拠点に我が国における株式会社組織による企業の創設・育成に力を入れた。「道徳経済合一説」を説き続け、生涯に約500もの企業に関わったと言われる。明治20(1887)年から大正5(1916)年まで清水満之助店・清水組の相談役に就いた。

続きを見る

撮影 木村伊兵衛 写真提供 田沼武能写真事務所

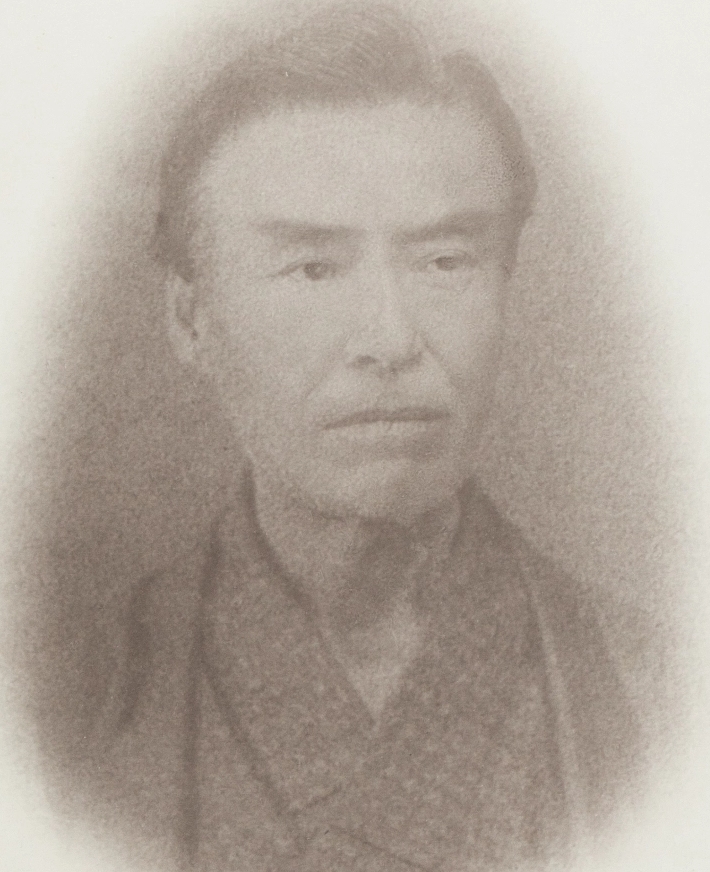

渋沢 敬三

明治29(1896)年~昭和38(1963)年

現在の東京都江東区永代に生まれる。渋沢栄一の孫。大正10(1921)年、東京帝国大学経済学部を卒業後、横浜正金銀行に入行。翌年よりロンドン支店勤務。その後、第一銀行副頭取などを経て第二次世界大戦終了前後に日本銀行総裁、大蔵大臣に就き転換期の日本経済界の重責を担った。昭和36(1961)年から翌37(1962)年まで当社の相談役に就き、同族会社からの脱皮を助言した。

民族学や民俗学などに傾倒し、三田綱町の自邸敷地内に私設博物館「アチック・ミューゼアム」(現 常民文化研究所)を設けた。

続きを見る

表座敷の設計施工者

二代 清水 喜助

文化12(1815)年~明治14(1881)年

現在の富山県南砺市井波に生まれる。井波彫刻に彩られた北陸の名刹瑞泉寺などの社寺建築に囲まれた環境にて育つ。天保年間に江戸へ出立し、同郷である越中出身の清水建設創業者 初代清水喜助に師事をし、確かな腕を認められて後継者に選ばれた。幕末期には開港場横浜へ出て積極的に西洋建築を学び、のちに三大擬洋風建築となる築地ホテル館、三井組ハウス(のちの第一国立銀行)、為替バンク三井組を手掛ける。

三井組ハウス改め第一国立銀行の建設を通して、渋沢栄一の知遇と信頼を得、深川福住町の渋沢栄一邸の建築に関わることになる。「表座敷」は、二代清水喜助の唯一現存する建築作品。

続きを見る

設計者

深川福住町時代の離れ

※現存しない岡本 銺太郎

慶応3(1867)年~大正7(1918)年

現在の東京に生まれる。帝国大学工科大学造家学科を卒業。明治24(1891)年、清水満之助店(現 清水建設)に入店、同29(1896)年に技師となり、同34(1901)年から大正2(1913)年まで技師長を務めた。工手学校、東京瓦斯、日本橋倶楽部西洋館、澁澤倉庫など、多くの実用建築を手掛ける。

明治24(1891)年~同33(1900)年の間に増築された渋沢栄一邸の離れの設計を担当した。

続きを見る

出典 『西村好時作品譜』城南書院、1950年

昭和5(1930)年 大改造

西村 好時

明治19(1886)年~昭和36(1961)年

東京に生まれる。東京帝国大学工科大学建築学科を卒業し、曽禰中條建築事務所嘱託などを経て、大正3(1914)年より、清水満之助店設計部技師となる(翌年、清水組に改組)。

大正9(1920)年、第一銀行に転じ、第一銀行本店を設計、のちに独立。同行を中心とする多くの銀行建築の設計を手掛けた。また、第一銀行の清風亭(埼玉県深谷市に移築され、現存)も西村の作品である。

続きを見る